| creative diary.. |

|

LATEST WRITING |

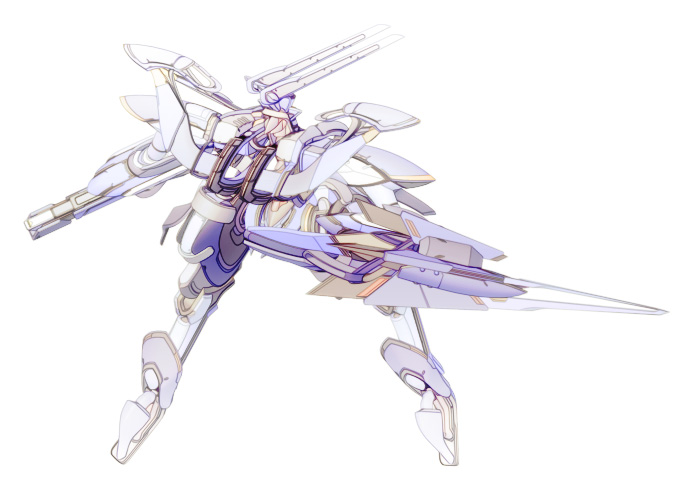

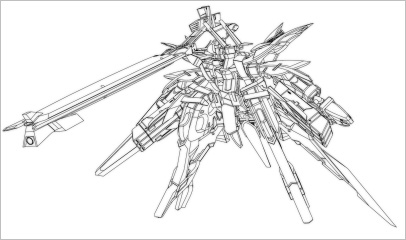

【2025.6.24 → 随時更新 】 Just

think of tomorrow.

![]()

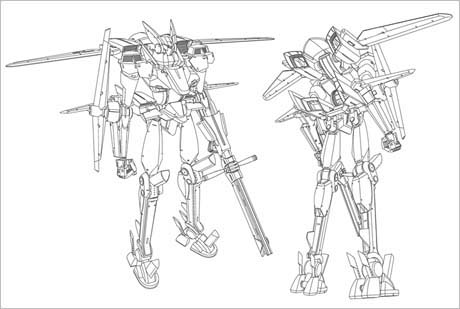

つまるところ、1/144モデルのディティールそのままに作ってしまったのがよくなかった。

ので、再考と考察。

■推進器

-----------------------------------------------

背部のスラスターはヨー回転用。

劇中での偏向板の描写からも、それがおそらく正解。

腰部のスラスターは垂直方向への移動用

つまりホバリング時のメイン。それだとちょっと違うのでは?と感じるので、要考察。

膝下のスラスターは姿勢制御用。

■”航空機らしい細身のシルエット”を全体に適用するのは間違いだった

-----------------------------------------------

強度が必要な部位は強度におうじた骨太さを。

舵とかは細身でいい。

重要なのは”メリハリ”

■バルカン砲の搭載位置

-----------------------------------------------

砲身が短すぎると感じたものの、某赤ガンダムも短い。

牽制用途であれば問題なさそう、だが航空機の固定武装としてみると、

ミサイルを打ち尽くした後のメイン武装 となるはずなので、使えん!な武装ではダメそう。

空薬莢はウニョ~ と排出させたい。

魂の4連装…無謀。

■変形

-----------------------------------------------

着陸状態で変形できるようにする。

だとするとランディングギアは大型でないとダメ。

飛行形態において、各関節をモーターのトルクだけでロックしているはずもなく。

なにかしらメカニカルなロック機構をもたせる。

■武装

そもそもミサイルが役に立つ世界線なのか?

半自律ドローンを装備して、ビットっぽい運用もあり。

■ステルス性

変形もするなどするので、形状によるステルスは無理がある。

素材かコーティングでステルス性を担保するはず。

■その他

もうすこし規模の小さいユニットとしたい、パワードスーツ寄りに。

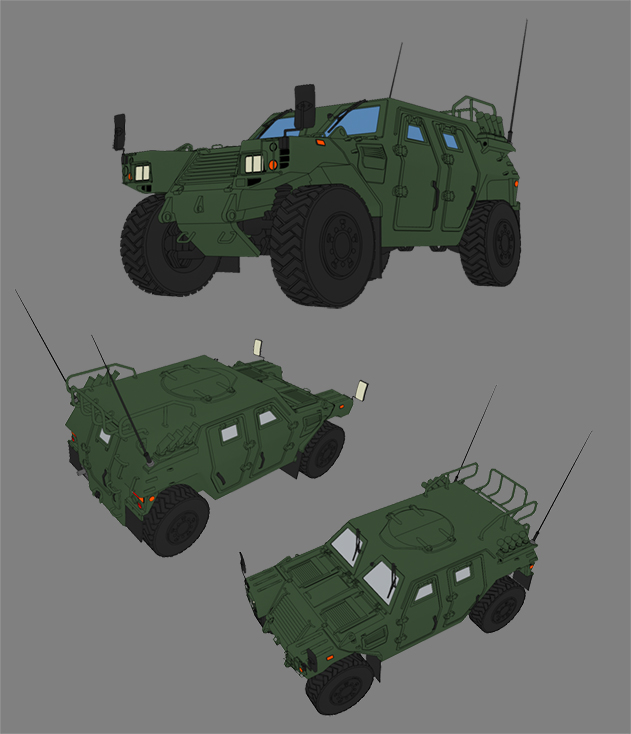

【2020.8.13】 はじめてのAFV

![]()

現実に存在するマシンを作るのは、実は初。

■JGSDF

軽装甲機動車 / LAV |

実車の写真を元にただただ粛々と組み上げただけ(作業時間は1ヶ月ほど)ですので、語ることは多くなく。

・実在していて、なおかつ作る上での資料が豊富にある

・市街地でアクションを演じることができる

・モブメカとして画面に多数登場しても違和感が無い性格

・ミサイル担当

と、諸々を考慮してLAVを選んだわけです。

そう、ミサイル担当として――――。

■JGSDF

軽装甲機動車 / LAV with RWS w |

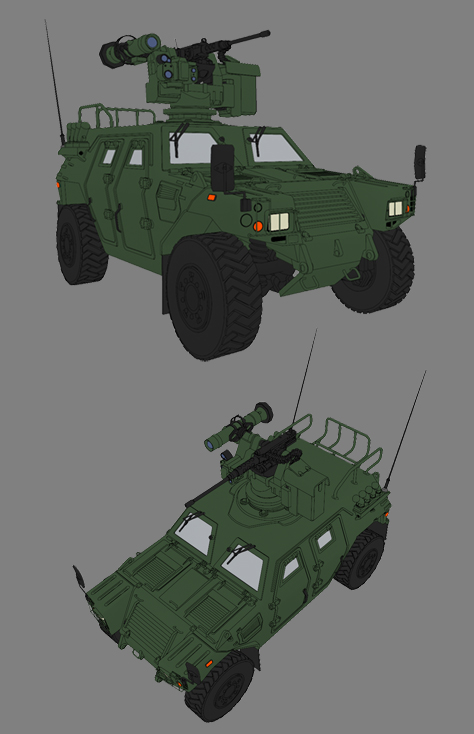

【2016.2.13】 カテゴライズ。

![]()

|

|

|

|

|

【2015.11.15】 モノつくり、少しづつ、でも、着実に。

![]()

■写真ページを新設しました

サイトのコンテンツに、"PHOTO"を追加しました。

すでにトップページにあるPanoramioAPIを利用しています。以前も写真コンテンツを設置していたものの、更新する度にHTMLでのタグ打ちが必要になるのが手間で、更新がしづらかったのですが、この方法ならマメに更新できそうです。今後、不定期に更新していきます。

■メカメカしい映像も

メカのCGはルベンのバリエーションとAHNを同時進行ですすめています。AHNの方が先にカタチになるかもしれません。ルベン自体がだいぶ煮詰まっての産物ですので、ここで留めても・・なんて考えもよぎりますが、まだまだ。

映像の方は、頭の中にコンテはできていて、その表現をどの方法で実現するかを考えています。とはいっても自分のスキル的にできることは限られていますので、それほど時間はかからずに実制作に入るつもりです。

それぞれでき次第、公開していきます。

今はそんな感じです。

|

||||||||||

|

|

|

|

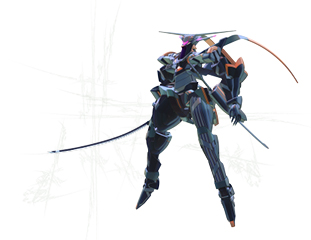

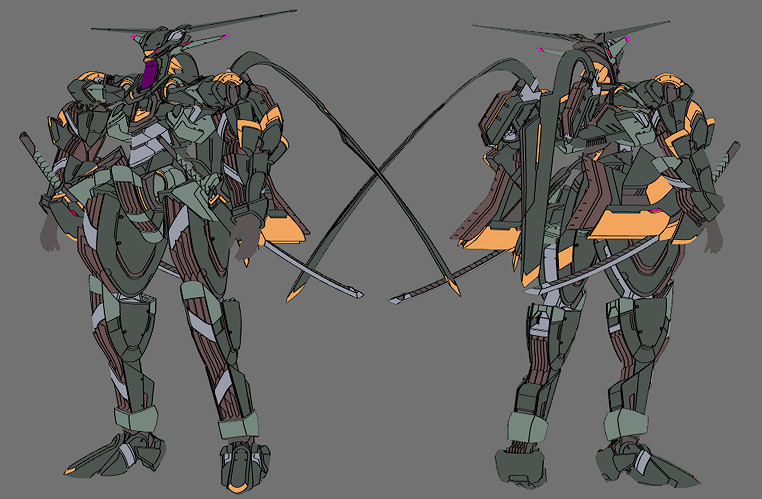

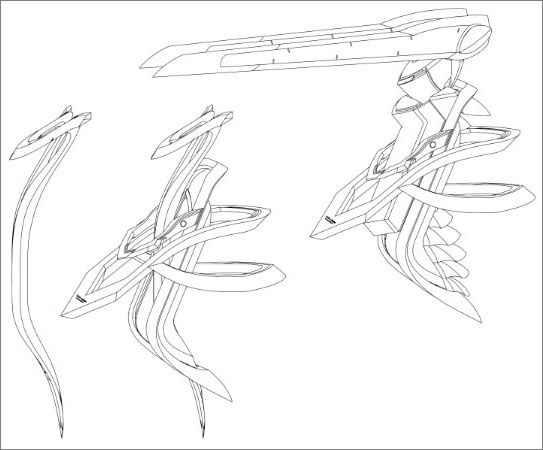

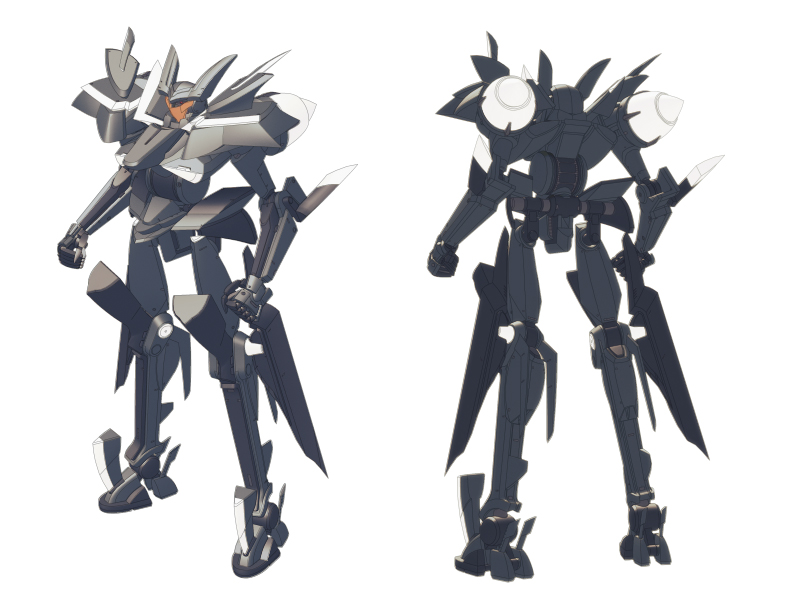

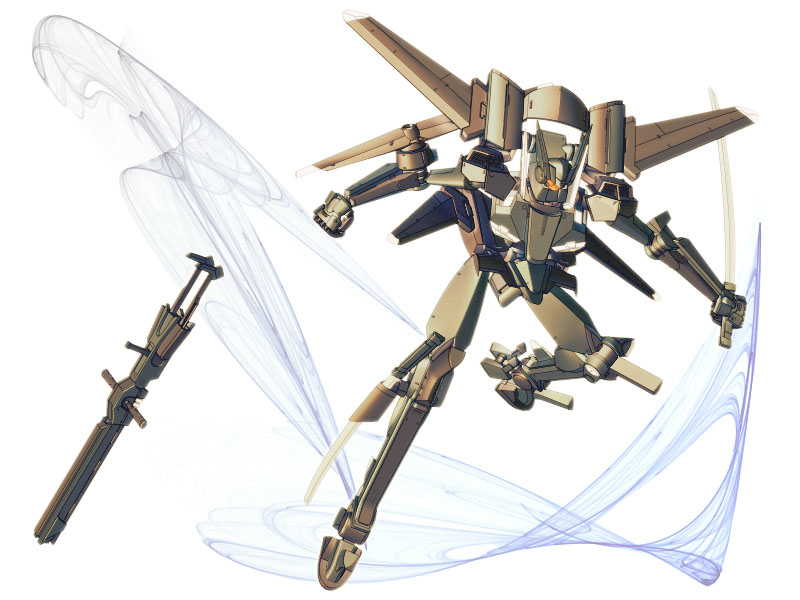

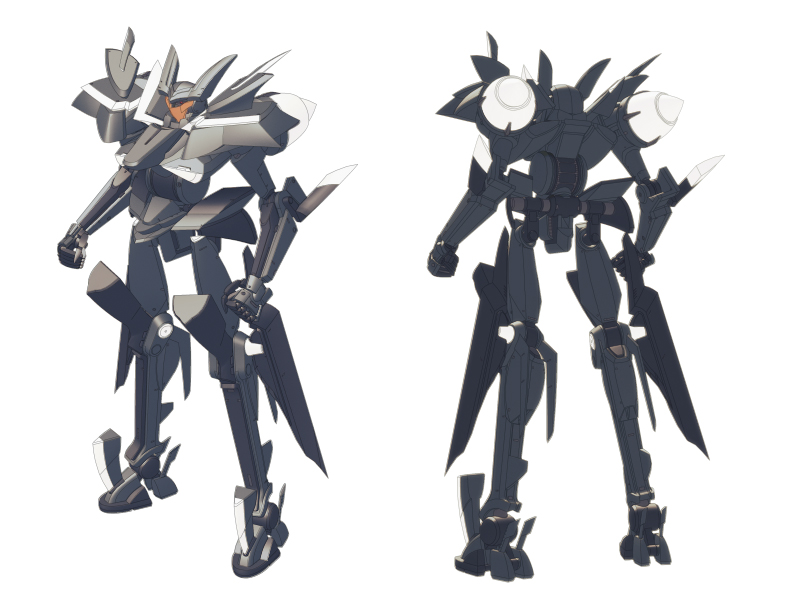

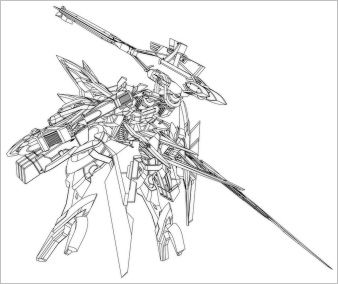

■アシェルをオオクワガタに例えるならば、ルベンはミヤマクワガタ的厳つさを

ルベンはゴツゴツした感じ、角を、エッジを立てる。各々の頂点の指向性、鋭角さ加減を調整することで得られる、美しいフォルムとすること。同じE.S.シリーズの機体として、アシェルから継承する部分はあっても、明確な違いを感じさせるモノとする。当然、スタイリングを優先するあまりに合理的でないモノになることがないようにする。

これら要素を集約したキーワードとして「厳つさ」、"RUGGED(ラギッド)"というユニークネーム、コンセプトを採用しています。

美しく作ろうとして美しくなるのではなく、"理にかなっている、理路整然としたカタチ、そこに生じる美しさ、カッコいいモノ" そうした境地を目指します。そこまでしないとこれから先、オリジナルのメカを考えていくことなどできないと考えていますので。

自分に厳しく、というのもありますね。。。

■"厳つい"とは言っても、

E.S.シリーズ(というか麦谷興一さんデザインのロボ)はカワイイ系だと思うので

アシェルにおいて全体的なデザイン(パーツ)比率は"ミルクメイド"スタイルを基本としています。

ルベンではそこから、ふくよかな曲線やボリューム感、女性的な印象を感じる要素をなるべく排除した、感じさせないカタチとしています。

曲面もある、けれど総じて直線的であるように。

|

||||||||

|

目指したシルエットは、ゼノエミッションにあったメモ書き的なルベンのシルエット。

かなりザックリと描かれていたものですが、これが正解だろうと。

新しい挑戦として、自身が定石的にカッコいいと考えている、考えてきたバランス、まずはその先入観を取り壊す、イマイチと感じるバランスでも、もしかするとそこに新しい魅力があるのではないか?これまではこうしているけれど、もしかしたら・・ といった具合に、まず一歩立ち止まり、そこでもう一度見つめ直すということをやっています。そこに何かしらのブレイクスルーが存在するかもしれない、と。経験を積んである程度のモノを作れるようになるとそういったことは怖くなってできなくなっていきますので、意識的に実践。カッコいいだけが正解ではないし、ドンくさい感じのバランス感もありだろうと(今回の迷走の最大要因がおそらく、これ。製作期間の半ばくらいまで度を超えたダサイロボになっていました・・・・中年段腹ロボといった見た目の)。刀で戦うメカというと、鎧や甲冑をモチーフにしたデザインのメカが多いように思います、ラインバレル、ノブナガ・ザ・フール、ガンダムOO、SAMURAI7的な。しかし原作のデザインからそうした要素を強くは感じなかったので、それらは意識して取り入れていません。取り入れたい気もしますが。。

■基本コンセプト(コンポーネント)の継承、昇華

■フレームパーツの継承 |

アシェルにてたどり着いた「内部構造 = フレーム構造」というコンセプト。アシェルでは制作の途中から無理やり押し込んだので多少ブレている部分があるのですが、ルベンでは初期段階から取り入れたので、より高純度。

フレームパーツの基本部分はほぼそのまま移植しています。ですが、そもそも機体コンセプトが違う機体同士での流用、すんなり完成とはいかず.. 取り付けるパーツ類の干渉や配置を考慮して各部を調整、この作業には時間がかかっています。ここだけは絶対にゆずれないという思いから、細部まで手を抜かずきっちりと詰めた結果、ほぼ完全新規作成となってしまいました。モデリングの方法も以前とは違う為、新規に作り直した方がキレイの仕上がるので、まぁいいかなと。モデルをなるべく刺さずに、強度を考慮しながらラグを切り、そこへマウントする。実際にラグを切らずとも、取付けボルトなどの取付け位置、フレームとの位置関係など考慮しての調整もある程度しています。このパーツは動力パーツだからフレーム直付け、とか。

ちなみに、この"フレーム部分をe.s.シリーズで共通とする"という考え方、実在のバイクの構造が発想の原点、そもそものE.S.のデザインテイストがその方面にあるのかなということで、色々調べてみて気づいたのです。マシン感? 更に遡ればガンダムSEEDという作品に登場するロボにおいて、砲戦・空戦・汎用と異なる性格の機体であっても基本となるフレーム部分は共通であるという設定にリスペクトしているのです、その設定を知った時になるほどと。他にもマクロスシリーズに登場するバルキリーの機体内部構造のイラスト(VF-1だったかと)を見、ここまで作り込むことはできなくとも、まずはやってみようと思ったり。さらに色々調べていくと、実在するクルマや飛行機、それ以外にもそういった構造を持っている機械が数多くあることがわかり、これはやるべきだと。E.S.も兵器(ワンオフ機色が強いですが)であり、アニマの器を搭載しているという共通要素があるのであれば、その器を保持するためのマウントパーツは規格化されていてしかるべきだろうと。劇中設定では機体を製造したのは銀河有数の大企業ということですし、そうした規格管理はしっかりとされているでしょう。

そんなこんなで、それを最初に実践したのが、アシェルの3体目を作る時で、過去このページの解説に書いた"根本的に構造を見直したため、ほぼすべてのパーツをゼロから作り直した"というのがそれです。2体目の時点で各ユニットごとにパーツ分けはできていたので、それらのパーツをフレーム上へ組みつけるだけだと楽観的に考えていたのですが、そこは思うように進まず。結果全パーツを作り直したのです。

■Parts Assembly |

■メカとして成立させる

| 【メカメカしさ ∽ いかつさ】 |

1.エネルギーを供給する装置

2.エネルギーを消費する装置(→熱エネルギーに変換)

3.エネルギー変換に伴い発生した例えば排熱、排気を処理する装置

メカにおいて、かならず必要だろうと考える構成部品を備える、それらを突き詰めた姿からならば"メカ的いかつさ"を感じることができるはず。数ある要素を吟味し"ラギッドコンセプト"のキモとなるビジュアル、機能要素を以下の2つに絞り込み、そこから設定を枝葉のように広げていきました。

①コンデンサ

アシェルでは最終的に両肩付け根にコンデンサパーツを搭載したのですが、それは追加武装(大型レールガン、他)を稼働させる為。大型武装のらしさの演出としてエネルギーを供給するパイピングやエネルギーラインは効果的だと。

■アシェル コンデンサ位置 |

肩にマウントする大型兵器デバイスのための電力確保というのが目的(容量重視)だったアシェルに対し、

ルベンでは駆動系の瞬発的な作動を可能とするための起動電圧確保を、人間でいうところの脊髄反射をイメージしています。

アニマの器から各駆動部分まで、電力が伝達するまでのタイムロス、その電気力的空白を補い、各部モーターが起動の瞬間から十二分にトルクを発生できるようにする。アシェルは大型の追加武装を稼働させるための大電力を確保するための搭載でしたが、ルベンにおいては初動トルク確保が目的であり、よってそれほどの容量は必要無いので必要最小限、小型軽量タイプを搭載、としています。重いと機動性にも悪影響が・・。

ちなみに、緊急時には装甲材としても機能します、イスラエルのメルカバ戦車(エンジンをも装甲の一部と位置付けている)と似た発想で。バッテリーの電解液の種類によっては被弾するとユニオンフラッグのように白い爆煙・・?

ハイブリッドカーや鉄道車両に装備される回生ブレーキのような機能は想定していません。

それと一応、外部装備への供給コネクタ兼充電用コネクタを設定しています(画像の青い部分)。

■ルベン コンデンサ位置 |

配置は、高機動時に機体が振り回されないよう、なるべく機体の重心あるいはロールセンター軸に近い位置に設定

●1つは肩パーツの、"大型化した鎖骨パーツ(腕ダンパーの装甲パーツ)"に内蔵。

二の腕、肘の駆動系、そして手首と拳に内蔵のアクチュエータに供給。特に日本刀を扱いきるために必要な手首や拳の繊細な動作を実現するために必要だと考え。さらには機体の軽量化に伴う斬撃の重さ(斬打撃力)減少をカバーするという目的も、ただそれなら肘周りに配置するのが合理的か。

●2つ目は、脚付け根にある"本体との接続ポイントをガードするための装甲パーツ"に。

ひざ関節と足首関節への供給は勿論、太ももに配置されたスラスターユニットへも供給。設定通りのリニア駆動による抜刀方式としているため、安定した電圧を確保、供給する為に。いざ、という時に抜けないのは不味い、欲を言えば天翔龍閃くらいは打てるキャパを。。。

それ以外にも、プロトタイプ設定にあるオプションや武装セット等の搭載を考慮すると、エネルギー供給力にはそれなりの余裕が必要なのです。

②ヒートシンク

わかりやすい発熱源は2種類

・モータ駆動時にそこから発生する熱

・瞬間的に停止させた際のブレーキ装置(キャリパー等)からの発熱

やはり関節を駆動させるモーターパーツの消費電力量から発熱が大きいだろうと考え、これらの放熱・放射対策は無いとおかしいということに。この各関節での瞬間的な電力消費、駆動に伴い発生する熱を放出するために、足や腕の各所にヒートシンクが必要、ここでゼノエミッションに収録されているルベンのイラストで腕や足に配置されている積層構造のパーツが部分的に赤熱発光している表現に着目し、これは・・ハードなブレーキング時に自動車のブレーキローターが赤熱発光するようなものでは?と考察。これに気が付くきっかけとなったのが”RIDEBACK”という作品に登場する"乗用格式自動車両"というメカ。バイクのような乗りモノで、スタンディングフォームという人型に変形することが可能なメカなのですが、その人型に変形した際に見えるラジエータパーツ、その表面に現実の車やバイクのデフケースなど発熱するパーツの外装に見られる表面積を増やすための造形が施されていて、その雰囲気が動物の胸筋のようだと感じたのです。ルベンは機体の性格上、より筋肉質なイメージを持っていたのでそのイメージが重なり、その筋肉的造形と腕や足に配置されている積層構造のパーツとイメージがリンクしたのです。他にも、ノートンというブランドのバイク(ロータリーエンジン搭載!)のエキゾーストパイプがエンジンを高回転で吹かす度に徐々に赤熱発光する映像にインスパイアされたりも。

見た目、違う金属を使用していることを強調するため色を細かく設定しようかとも考えましたが、積層パーツであるがゆえの輪郭線の高密度化に加えて色まで増やしてしまっては情報量としても目障りになるとしてやめました。ただ、ギミックとして"ヒートシンクの特定の部位が発熱量に応じ赤熱する"というものを組み込みました。それも面としての単純な変化ではなく、オービタルフレームのようにドラマチック感を演出するものとして。まだまだ不完全ですが、そこは今後に託します。

■ヒートシンク |

脚から下のディティール密度不足を補うため、そのラジエターパーツのフィンの一部を成形、延長しています。

空気の流れを導くための整流効果を狙うと共に、以下のような理由も。

・赤熱部分の連続性を断つ効果。見る角度によって赤熱部分の範囲が複雑に変化することで、より表情を豊かに

前述の発熱量に応じて赤熱発光する部分を直線的な面・直線発光としてではなく、木炭が燻っているようなイメージ、より荒々しくみせるため。

情報量を増やすことと、ビジュアルイメージの演出の為。

・赤外線放射対策

IRセンサー等のデバイスによる探知を避ける、パッシブセンサーを使用している相手に発見されるのを防ぐという目的。

・ヒートコアの保護

ヒートシンクに使用されている熱伝導性に優れた金属は"柔らか"だろうということで、中心の固いコアパーツを比較的柔らかいコアパーツで外側から挟み込んでいます。戦闘時に障害物や弾丸がヒットした際にダメージを受けづらくすること、芯を保護する、機能性を確実に維持するためにこうした構造としています。確か、ドイツH&K社の

Mk.23 SOCOMピストルのハンマーパーツがこのような構造となっていたように記憶しています。銃をどこかへぶつけるなどした際にハンマーが変形し機能不全となるのを防ぐため、金属であるハンマー本体をそれよりも柔らかい材質で覆ってあるのですが、こうすることで衝撃を外側の柔らかい部材で吸収、内側の金属パーツの変形を防ぐことができる、といった仕組みだったかと思います。

他、カタナホルダーに内蔵されたリニア式の抜刀機構についても発熱はありそうですが、ここからの発熱はそれほどでもないだろうということで現状では特に作り込みは加えず。

■スタビライザー

背面スラスターに取付けられているスタビライザーフィン。本体のパーツ数が増加した分のマスバランスという点で、

相応の質量アップを図らねばと考える。

■フィンスタビライザー |

まず考えたのが、フィンを動的制御をすることで重量そのままでバランスをとる方法。遠心力や、意図的にフィンを振り回して反作用などを利用する、かなり見た目にうるさいかもしれませんが、ヒュンヒュン・・ビュンビュン・・・と。それについて、具体的に2つの仕組みを検討。超未来の機体というところに甘えてかなりの無理矢理設定・・。

1つめ、フィン本体を3枚の素材で構成する。芯となる高張力の素材をそれとは熱膨張率の異なる素材で挟み込み、それらに電気的負荷を与えて発熱させ、それによる熱膨張を利用して曲がり具合を制御するという案。発想の原点はサーモスタットの構造から。

2つめ、フィン内部に流動体を循環させ、その流量を調整することで制御する案。この発想は軌道エレベータの支柱を伸ばしておく仕組みから。これだと、フィンが破損して血液のように流体(オイル?)が噴き出るといった演出もできるかもしれない・・。

しかしながら、

前者は(電気的)エネルギー源についてはアニマの器という無限リアクターからの供給があるので問題無いように思えるものの、果たして常時どの程度の安定電流量が得られるかは未知数であることと、劇中で同種のE.S.との接触で一時的に機能不全に陥るといった要素もあることなどから、短時間に緻密な制御をすることにより頻発する大きな電気的負荷を確実にカバーする為のコンデンサなどの蓄電装置を追加搭載しなければならず、後者は常に通電しているので同様の問題は生じないもののポンプに該当する装置を搭載せねばなりません、更にこのポンプにも電源は必要でしょう。さらにフィンが固定されるリアスラスター本体は機体のメインフレームに接続したサブフレームに"ボールジョイント構造"で固定されているためそれ程の重量物を追加すると推力偏向において支障(レスポンス、リアクションタイムの増加)のでるおそれがあること、

それに加え機体の重心からの距離が大きく慣性力の増加を招くなどのリスク、すなわち機体の操縦応答性・レスポンス低下は、この機体のコンセプトに対してはミスマッチと考え、却下。

原作デザイン通り、フィンをロックパーツで固定する方式としています。「ぱきっ」と曲げるか、滑らかに「ぐにゃり」と曲げるか悩み、ひとまず設定通りに。付け根付近が「ぱきっ」で途中から張力が変わり「ぐにゃり」に落ち着いています。

見た目の形状についてはより立体的な造形とするため、当初ルベンに対して持っていた、「風神雷神」、「歌舞伎役者」といったキャラクターイメージ、日本らしい雰囲気を取り入れるとし、「紙垂(しで)」の意匠を取り入れています。しかし形状をそのままではなく、見る角度やしなり具合、捻り具合によって具現化する、そういった手法をとっています。紙垂の表す雷光・稲妻と、双刀による攻撃スタイル、この2つのイメージがこの機体にマッチすると考えたのです。

■翼系パーツのバランス

過去にe.s.ディナの試作をした際、"翼(をモチーフにしたモノも含む)"や”羽”に該当するパーツの全体に対してのバランスの重要性を痛感。パっと見このくらいのサイズがかっこよく見えるからといって、安易に背面に背負った翼状パーツを大きくしたり、他にも脚を長くしてしまったりといったことがないようにすること。例えばフリーダムガンダムのリアウィングのサイズは描く方によってサイズのバランスが異なりますが、私はあくまで合理性や整合性を優先したい、そこに生じる、そこから感じることのできるカッコよさが本当の意味での"カッコよさ"であると考えるので。ルベンにおけるリアスラスター上部に取付けられている左右一対のスタビライザーフィンの長さ、ボリューム感にもそういった考えを反映させています。同様に、ウェストバインダーパーツについては、”カタナのホルダー”とするか、”推進器”とするかでバランスの調整を迷いましたが、こちらは合理性よりもスタイルを優先した部分が大きいので、大事なのはバランスか、むむ・・。

■ディテールアップにおけるアシェルからの反省点

必要なディティール感を、密度のバランスに注意しながら随所に散りばめる。

追加しすぎるとカメラをひいたときに黒くつぶれてしまうので、そのへんの加減を考慮しつつ。

アシェルではその配慮が足りなかった部分があり、前半大量に盛り過ぎて、あとあと間引くことになったのですが、これはフラッグでも起きました。そこで今回は本当に必要な箇所のみに絞り、リベット打ちや固定ボルトの追加などは控えめに、ディテールについての理解をより深め、どのような機能を持つ(体現する)ものなのかよく考慮し、あまりうるさくならない密度を心掛けました。特に脚部分はパーツの構成がシンプルなのでどうしても追加できる数が少なかったため、ラジエターパーツと外板の間の厚みを増やしたり、バランスを取るために上半身の密度を下げるといったこともやっています。アシェルでも同じことをやっていますが、逆に上半身の密度が根本的に高すぎるということなのかも・・。なるべく、「そのボルトは何のパネルを固定しているんだ?」「ボルトヘッドむき出し?カバー付き?」「メンテハッチはねじ止めか?ダンパー、ヒンジ付きか?」「このインテークの出口は?」ということが無いようにしていますが、まだまだ無駄はあります、勉強します。

■解像度に応じた作り込みのさじ加減

|

|

アシェルはSD480程度での閲覧を想定して取り掛かったのですが、制作期間中に地上デジタル放送が普及し、ブラッシュアップ半ばHD解像度での閲覧に堪える密度での作り込みレベルに移行したため、ディテールアップの加減にムラが・・。作業用PCのスペックの都合上、メカ全体を観ながらの作業ができなかったのも原因の一つ。ヒキの画で黒くつぶれてしまうことに気づいてからはバランスに注意するようにしたのと、ヨリの画専用のディテールパーツをレイヤー分けしてMEL制御で表示を切り替えるLODのようなことも試行したり。ルベンではPCのスペックにモノを言わせ、LOD処理はしていませんが、それはそれをしなくてもある程度黒くつぶれないようにできたというのもあります。

ルベンは解像度HD720以上での閲覧を想定しています。気が付いたらHD画質は当たり前、4K放送も始まろうかという昨今の流れを意識せざるをえない状況に、必要に迫られた感じです。いまさらSD解像度で映像って・・ というのもありますし。HD720でもプロからしたら笑われてしまうのでしょうが(苦笑)。モデルのポリゴン分割数についても気を遣い、面取り箇所は増やし、結果ヨリにもそれなりに耐えられるようになりました。そもそも近接戦闘主体の画作りとなるのが必至の機体ですので、必要だろうと。なのですが、最終的なポリゴン数はほとんど変わっていないのです、アシェルと比べてルベンは"1%"増。理由として、今回はモデルに平面部分が多くあり、そこは分割していないことが挙げられます。アシェルは曲面の連続性を意識的に多用した(平面を排除した)結果、外装においては平面がほぼない状態になりましたが、ルベンは平面部分がかなりあります(手描き感の演出やシェーダーでの陰影描画の為に"揺らぎ"を加えた部分はありますが)。その節約できた分量内で追加した情報量が収まったということなのでしょう。ですが、アシェルに比べるとパーツの絶対数は確実に増加しているので、MAYAのビュー上ですべてのパーツを表示するとそれなりに、もたつきます。PCがフリーズするほどではありませんが。ちなみに、今回ルベンを仕上げるにあたりグラフィックボードを新調したのですが、それまでは時折フリーズしていました・・。業務用ワークステーションとかでの作業ではないので。

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

その他、細かな箇所、触れていない箇所は今後作り直す可能性大であったりします。

ので次回で取り上げればよいのですが、ひとまず簡単に。

■ウェストバインダの昇り龍などの機体マーキング

模索中です。シェーダーとコンポジット方法の改良によりテクスチャ画像を使用することが可能となったのですが、現在進めている更なる改良作業によってふたたび使用できなくなりそうなのです。これまでの改良は2Dイラストのテイストに見た目を近づけたいと考えてのものでしたが、今進めているのは、メカ描写の魅力をさらに引き出すためのもので、さらにはAfterEffects上でのコンポジット手順の簡素化と新しいプラグインの導入に向けての対応も兼ねています。これまでMAYAやAfterEffectsにおけるテクニカルな解説はしてこなかったのですが、次回更新では軽く触れてみたいと思います。最新トレンドに乗っかったような派手な技術的試みなどはありませんが(苦笑)

■脚部(ランディングギア)パーツ

ここには、E.S.Asherのデザインテイストを意識、その意匠を匂わせています。

それに加え、脚付け根から先端までのフォルムを重視してみたりと、それら複数の要因によって迷走。原作そのままのカタチにしておけば。。。

エクスプレッションでの関節制御もシンプルそのもので、接続ジョイントとダンパージョイントの2点連動と、ヒールガードの制御といった程度。

■ランディングギア |

■腕の筋肉的表現

人体の腕は、曲がった時にぶつかりあった筋肉は互いにつぶれていく。

それをイメージし、ポリゴン同士がぶつかりあっても(刺さって行っても)

デザインが破綻しない見た目。ヒートスプレッダの凹凸がかみ合うようにすることで、たとえパーツ(ポリゴンメッシュ)同士が刺さってもパッと見・・は、気にならない様にしています。当初は曲げ角に応じてパーツがスライド移動等するギミック組み込みを検討しましたが、構造のシンプル化とそれによる軽量化、そもそも高熱になるパーツを複雑に組み合わせるのは・・・と考えましたので。そのほうが見た目をカッコよく仕上げられそうでしたので。

■パーツのめり込み対策 |

■関節の内部ギミック

前回に続き、実践しました。適用範囲は拡大させています。

構造的、仕組み的に正しくないかもしれませんが、それでも作っています。

■内蔵構成パーツ |

■機体名の・・

某戦闘妖精へのオマージュ的な・・・・。おそらくパイロットがよじ登って書いています。

作成途中、このスペースに蓋をしようとしたところで思いつきました。アシェルのフレームにも後期から施してありますが、あちらは刻印。

■機体名表記 |

■余談ですが・・・ 副産物?

メカの新しい方向性を模索するために、一時期「人間キャラ+メカパーツ」という生身の人間がメカパーツを装備するパワードスーツ系のモノの試作などもしていました。現状お蔵入り、ですがここで得たノウハウは動画中に登場させる人物モデルに生かされています。

|

■"R2"は

"ラギッド"のフォルムはゼノエミッションE3のイメージをもとに、最終的にアスリート的なスマート感重視に落ち着きました。

なので正直、現状の見た目で"厳つさ"を感じるかと言えば、まだ弱いと考えています。

それを踏まえ"R2"では理屈や合理性は置いておき、フォルム優先の調整をしています。

目指すフォルムは、勿論ゼノエミッションにあったメモ書き的なルベンのシルエット。

今後しばらくはルベンR2の作業をつづけると同時に、新規の動画を作成していきます。

公開は10月~12月あたりを予定しています、年内には確実に。最新情報はこちらのページにてお知らせしたいと思いますので、どうか気長にお待ちください。

それから、

私自身、CHOCO先生のファンであり、これまでにいくつものメカを失礼ながらモデリングさせて頂いたことへの感謝の気持ちを込め、

当サイトのトップページにリンクバナーを設置させていただくことにしました。

(苦情等寄せられましたら削除します)

今後ともよろしくお願い致します。

■トップページに写真コンテンツを追加しました

以前Twitpicのガジェットを利用した写真コンテンツを設置していましたが、今回新たにPanoramioAPIを利用する形で再設置しました。

Panoramioも今後が少し気になるところですが、こちらもぜひ。

【2015.03.03】 "cross"と"closs"

![]()

誤植ではなく、きちんとした意味が込めてあったのです。

|

今後については、引き続きメカを3Dにて。 |

【2015.02.09】 引っ越しとリニューアル

![]()

だいぶ遅いですが、あけましておめでとうございます。

以前から告知していましたが、ホームページのURLを変更しました。

ブラウザのブックマークURLの変更をお願いします。

トップページにYouTubeチャンネルとTwitpicへのリンクを追加しました。

今後動画などをアップした際にはお知らせしたいと思います。Twitpicについてはサービス自体は終了しているのですが、

アップロード済みの写真について閲覧は可能とのことですので、とはいえ、かなり偏りのある内容となっておりますが(苦笑)

もっと幅広いジャンルの写真をアップしておけばよかった・・

ひとまず、どちらとも気が向いたときにでも観て頂けたらと。

それから、"WORKS"のページにおいて、特定のウェブブラウザでの閲覧において支障がでる場合があり、

その際は"for

vintage browser"というボタンを設置しておりますのでそちらをお試しください。おそらく問題は無くなるかと思います。

内容のリニューアルに伴い、多少見づらい個所などあるかもしれませんが、今後ともよろしくお願いします。

【2014.12.28】 遅いクリスマスのような

![]()

E.S.ルベンの画像を公開しました、"WORKS"ページからご覧ください。

詳細長文その他モロモロは、また後日更新します。

ホームページの引っ越し準備などで大きな更新がしづらい状況なのです。。

それでは皆様、よいおとしを!

【2014.05.06】 RR

concept.

![]()

|

【2014.01.03】 今年も

![]()

新年あけましておめでとうございます。

2014年もよろしくお願いします。

振り返ると一年以上更新していませんでした。

2013年はあちらこちらから「もう何も作っていないのか?」と尋ねられることが多かったのですが、それはそうだなと。。。

|

作っています、いろいろ。

動画作品となるとどうしても公開できるカタチが限られてしまい(1カットずつ公開というわけにも・・)、スクリーンショットやイメージイラストのようなもの、すこしづつでもなにかしらのビジュアルは掲載していくつもりです。動画本編を完成させることが最大の目標なのでそこまでの数は出せないかもしれませんが・・・頑張ります。私自身アニメーション制作の経験などありませんので、こういう表現やこういう演出をしたいと思い描いても、それをどの方法で実現するのかというところで壁にぶつかることがしばしば。それらをもがきながらもなんとか乗り越えています。世に出ている他の作品を細かいところまで見たり、専門書を読んだり。さらにはそこに新しさを織り込む。

難しいですが、楽しいです。

| メカ類は、細かい調整を続けていますがE.S.ルベンがほぼ、完成しています。すべては動画本編にまとめて、です。 また原作のデザインから外れています。。。 すみません。 |

今年はよりスピーディーに・・進めたいです。

------------------------------------------------------------------------------

■Twitpicのガジェットをサイトのトップページの左下に配置しました。 (10/19追記)twitpicのサービス終了に伴い、撤去しました。

趣味で撮影した写真をアップしていきます。もちろん他の被写体も投稿するつもりですが、しばらくは「東急東横線旧渋谷駅」の写真を。長い間利用していた身として、無くなってしまったのが少し寂しいもので。プラットホームにあったドトールコーヒーもお気に入りでした。この冬はイルミネーションスポットをいくつか訪ね歩いているので、そこでの写真も近いうちに。

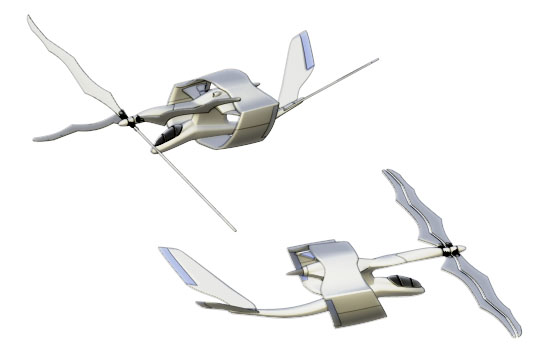

【2012.09.30】 白いヒコーキ。

![]()

作成したのは去年の春あたり。

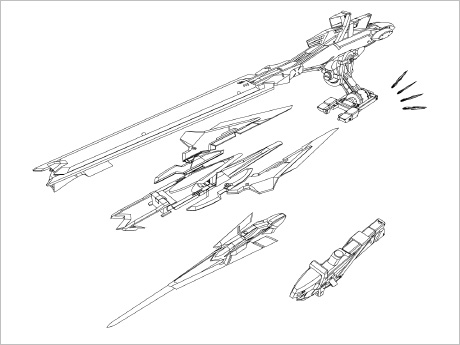

新海誠監督のアニメ作品「雲のむこう、約束の場所」に登場する飛行機”ベラシーラ”。2Dイラストを描くために作成した3Dモデルなので、細かいディテールなどは省略しています(それらは手描きで書き込むつもりでした)。とはいえこだわりがないワケはなく、面のつながりなどに気を遣っています。地味にシェーディングも新しいモノにしていたり。

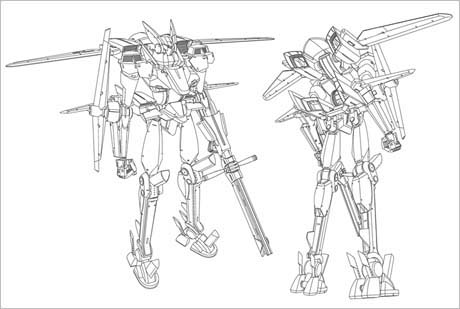

■ベラシーラ |

1年経って見直すと、手直ししたくなる箇所が満載。主翼の厚みなどもすこし厚くなっていたり、尾翼取付け部などもかなりざっくり...決して適当に取り組んだわけではないのですが。全体的に航空機らしさが足りてない感じ、フラッグの時といい。もう少し航空機について理解を深めないといけないですね。。。

■主翼の回転 |

作成するにあたって”雲の向こう~”の公式トレイラー動画と本編を改めて見直して気づいたのですが、動画毎に微妙に配色などが異なるようで(気のせい..?)、今回は初期のトレイラー動画に登場するベラシーラに合わせる方向で調整しています。若干主翼の先端が垂れているシルエットが綺麗で好きです(上の画像ではそうしていませんが)。エンジンのインテイクから機首(主翼のついているほう)にかけての形状やシルエットは、同じく新海監督の作品”ほしのこえ”に登場する”タルシアン”の頭部をモチーフに、何となくイメージが近かったので。色が同じホワイトだからというわけではないです、本当に何となくです。

少し詰め切れなかったのが上下2つの胴体をつなぐ部分。たとえばOVA戦闘妖精雪風に登場する”ファーンⅡ”のような、もっとフレキシブルな構造もありなのかと考えはしましたが。

それやったらまた別物になってしまう(苦笑)

■ベラシーラ |

【2011.02.01】 青の大気圏、翼。![]()

新年あけましておめでとうございます

今年もよろしくお願い申し上げます。 ・・もう2月ですが

|

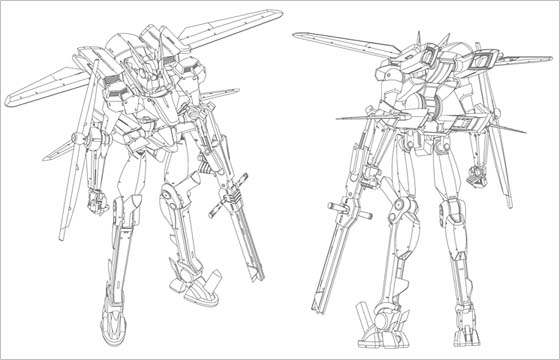

ここまでのメカを見る限り、パーツ間のクリアランスを大きく取りすぎているのが自分の弱点。3Dモデル同士の"刺さり"を意識しすぎていたのも原因でしょうか。前回のアシェルのブラッシュアップの時もそのあたりは意識していて、今回のユニットも同様に注意しながらデザインしました。

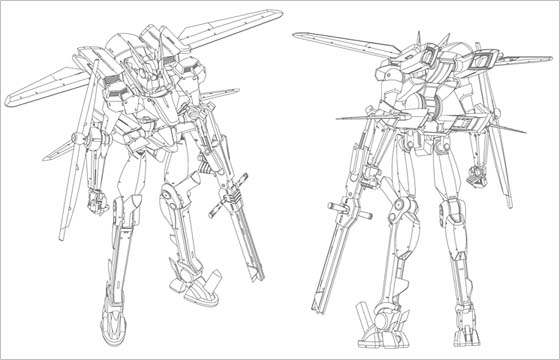

■e.s.ASHER専用

大気圏巡航ユニット (左:EP2ver. 右:新ver.) |

全体のフォルムはEP2登場のユニット(左)をベースに、あちこち手を入れています。全体のダウンサイジング、バーニアパーツの大型化&双発化、本体との接続部見直し、新要素の追加。主翼の間に追加した3角形のフレームパーツはC.I.W.S.のフラッシュハイダーとしての機能の他、カタパルト使用時の接続パーツ取り付け部 (EP2設定では主翼パーツに接続されますが、今回のバージョンではそれが不可となったため)、主翼パーツ格納時のロック、巡航ユニット格納状態時のアシェル本体との固定ロック、といった用途を想定しています。

■e.s.本体との接続部 Joint

parts |

本体との接続部分(格納用関節部含む)のデザインにはひと月ほどかかっています。格納状態を破綻無く再現するために構造から試行錯誤、あまり見えない部分ではあるのですが、手間と時間と労力を惜しまずできる限りきっちりと。加えて、これまで作りこむほどパーツ数が増えてゆく傾向があったのでその点も注意しながら。「パーツを作り込む = 部品点数を増やす」ということでは必ずしもないと知る。その甲斐あって格納状態での収まり具合は前回と比べよくなっていると思います。サイズダウンとの相乗効果でアシェル本体との一体感も増しているかと。一体感というところでいうと、取り付け位置をEP2Ver.よりも本体に近い位置に設定しています、そのためにユニット本体の横幅は可能な限り小さく、ちょうど両足の間に収まるように調整。近づければ近づけるだけ本体との干渉が起きてくる、しかし狙った位置に置きたかったので、時間をかけて調整しました。本体への取り付けは従来どおり腰パーツの後ろ側へ、前回アシェルをブラッシュアップしたときに追加した巡航ユニット専用のマウンタを使用することで、より確実に取り付けられるようになりました。

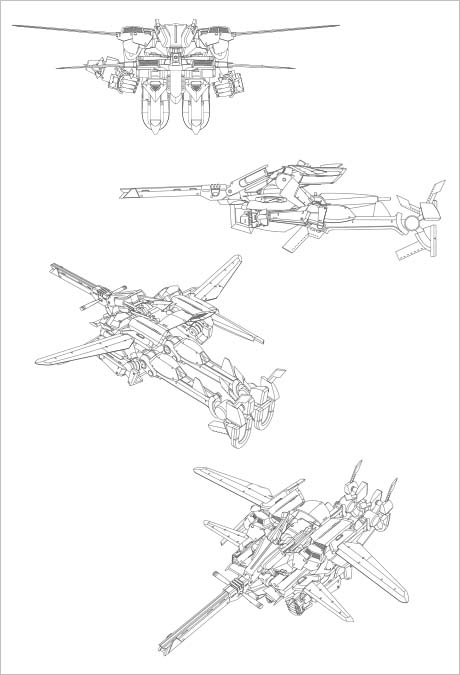

■主翼パーツ Wing

parts |

主翼パーツはパーツ構成こそ変われど、見た目、形状はそのまま踏襲です(ここは残しておきたかったのです)。変更点は可動ブレードの大型化、そうなると本体との干渉が起きやすくなりますが、ここもブラッシュアップ時にアシェルの太ももパーツを飛行ユニットの主翼パーツが干渉しないよう配慮した形状としたことで、むしろ前回のユニットよりも大きく翼を開くことが可能になっています。さらに、1枚の主翼パーツにブレードを刺す構造から、2枚の主翼パーツでブレードを挟み込むカタチに。こうすることで翼パーツ全体の厚みは増しますが、強度の点とパーツそのもののボリューム感というところでこのくらい必要と判断。余裕ができたスペースには内部フレームや関節パーツを詰め込んでいます。これにあわせて主翼の取り付け部の構成も大きく変更。可動関節の数を、3点から1点に減らして強度を高め、シンプルにすることでパーツ数も減らしました。

大気圏内での空戦においては、各種誘導ミサイルによる攻撃も想定されるだろうということで、後方への迎撃兵装を追加しました。

■C.I.W.S. 20mmバルカン

"YU-ZUI" ×2 |

主翼パーツを大型化したことでスペースに余裕が生まれたので、そこに3砲身の20mmバルカン砲を追加しました。バルカン本体、弾倉、照準センサーで構成、通常は主翼内に格納、使用時にハイダー脇へと展開します。装弾数は少なめ、重くなるので・・。

■チャフ/フレア

ディスペンサ "SHIZUI" |

バーニア噴射口の中間、その直下に追加。使用時にはレール上を移動、さらにユニット本体の回転機構により、妨害対象への的確な散布を行います。本体にはある程度の重量があるのでバランサー、ベントラルフィンのような姿勢制御機能も併せ持ちます。あと、、巡航ユニットが格納状態の時に使用するリアフォグランプを標準装備しました..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

近況..

現在は動画制作、モーションの作成に入っています、画面上でアシェルが走ったり撃ったり飛んだり。ここまではモデリングや背景の研究が主でしたが、次は映像としてどう見せるか、どういったスタイルにするかといった部分。いまのところはアニメテイストの強い表現にしたいと考えています。

今年はこれまで積み重ねてきたものを映像というカタチに組み立てていきます、

よろしくお付き合いくださいませ。

|

私が描くアシェルとしては3つめのバリエーションです。1つ目から2つ目へはパーツの追加がメインでしたが、今回は根本的に構造を見直したため、ほぼすべてのパーツをゼロから作り直しています。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

■ANIMA's bezeel and InnerFrame |

メカとしての精度、また説得力を持たせるにはどうすればいいか?

これまで外見ばかりを考えてしまいがちで、そのメカの内面部分(機械的な構造や、デザインに込められた意図)についての知識や理解が足りないということをフラッグを作成しているあたりから感じていました。いまのやり方では限界が見えてきたと。いかに外見がよくできていたとしても中身がスカスカでは・・。芯が通っていればこそ説得力も生まれるだろうし、見た目も正しい方向へ向かうはず。そんなこんなで色々考えた末、「内部構造 = フレーム構造」というキーワードに辿り着き、実践。まずE.S.の核となる「アニマの器」を作ることから始め、その形状に沿うカタチでインナーフレームをデザイン。そのフレームへ組み込む各パーツにも内部構造を意識した作り込みを加えました。具体的には、関節部分の作り込みなど。駆動モーターなどの内部機構を収めるスペースを内側に確保、それに付随する補助機構(放熱用ダクト、ダンパーなど)を追加、それらを被弾から守るために装甲を装備する。そうした部分での合理性、整合性を、メカとしてのリアリティとして私なりに整理して盛り込みました。

|

||

|

つま先の関節数を増やしました(1→3)。前回のアシェルは飛行中につま先を折りたたむことができなかったので(気力が及ばず・・・手抜きともいう)、今回は”ランディングギア”としてそのあたりを作り込み。他にも肩アーマーパーツや腕の武装マウントパーツの形状を大きく変更しています。これも前回の反省から、武装マウントにきっちり武装がマウントされるようにしました。前回のモデルはよく見ると武装本体が腕に固定されていません(!) そうした大小様々、気力や理解や根気が足りなかった部分を可能な限り手直し。

■Weapon for e.s.Asher |

武装に関しては前述のマウンタへの接続部分の他、随所に作り込みを加えました。

(画像ではそうなっていませんが)マシンガンのマガジンをFN-P90のようなシースルータイプに変更しました。さらに、特徴的な「SCSE(Stability

Control System by Exhaust)」を簡易的にではありますが再現、具体的にはマズルのハイダー部をフル可動化しました。花びらのように開度調整が可能です。

■VECTOR V18 - 40mm

AssultGunUnit. with SCSE. |

あとこだわりでいくと、マガジン収納部の上面パーツに刻まれた残弾数確認用ゲージとか・・わかりませんよね。さらにはフレーム後端に格闘戦用のフックを追加(ストライクガン的な・・)しようと考えたりも。結局それはやめて、本体のマガジン装着部をリニアレール仕様としてマガジンの交換をスムーズに行える様にすると同時に、電圧調整によりマガジン本体を亜音速にて後方へ射出可能としました。これで暗い夜道も安心。

■Lancer Shield |

ランサーシールドについては突き刺す際の貫通力を高めるために刀身部分をカッティング、大分細身となりましたが使用する際は基部からのビームブレードも併用するということで強度については問題なし。あとはシールド発生器関連のギミックを追加しています。

■VECTOR VXA-0004

"e.s.Asher" / RearSideView |

ちなみに、今回作成したアニマ&フレームは今後別のヴェクター系のE.S.シリーズを描くときにも使う予定です。

オリジナルのE.S.とか

デザインしてみようかな・・・

【2010.01.02】 今年も![]()

新年あけましておめでとうございます

今年もよろしくお願い申し上げます。

|

去年からショートムービーを制作中で、現在は脚本が完成しコンテを描き始めています。ようやくここまでこれた。それと新しくなったPCでどこまでのことができるのか、そんな検証も同時に進めていて、上の画像はその過程で描いたイメージ画です。

本当は去年中に映像公開したかったのですが無理でした・・。

今年も完成へ向けて、すこしづつでも前へ進めていきます。映像としての公開はまだ先になりますが、引き続きお付き合いいただけたら幸いです。

【2009.04.19】 もう4月です![]()

まめに更新するつもり、といいながらなかなか更新できてないですね・・

とりあえず近況。。

かれこれ8年ほど使いつづけてきたパソコンがここにきてあちこち具合が悪くなってきました。なかでも致命的なのがグラフィックボードの故障で、応急処置でこれまた骨董品のグラフィックボードを使用して事なきを得ましたが、MAYAでの3DCG作業がだいぶ重苦しいものとなってしまいました・・。

そんなこともあって、この先描こうと思っていたゼノサーガシリーズに登場するメカについて、

納得のいく環境が整うまで保留にすることにしました。ハードのスペック不足で表現を妥協するのは勿体無いと思いますし。特にe.s.ディナについてはリクエストを頂いているというのもあって、尚更妥協したくないと考えているので。

とはいえ何も描いていないわけではなく、今も新しいメカを描いています。

公開できるまで少しかかりそうですが・・。

【2009.01.23】 S.V.M.S.

Model number:01 [ UNION - FLAG ] Type-E / CUSTOM![]()

以下、面白い内容かどうかは「?」ですが、気が向いたら読んでみるのもありかもしれません。

言われてもわからないような調整ばかりです。

/////////////////////////////////////////////////////////////

■バージョン1

いかんせん自身の実力不足で納得のいくクオリティには遠く及ばず。。。

/////////////////////////////////////////////////////////////

■バージョン1.5(GNフラッグ)

|

なんとなく微妙な感じですが、

これを作る過程でよりフラッグらしくするにはどうすればいいのかヒントを得たような気がします。

ちなみに無理やり飛行形態に変形させてみたところ、なかなか面白いスタイルになりました。

/////////////////////////////////////////////////////////////

■バージョン2

GNフラッグへ加えた調整のうち、よりフラッグらしさを引き出せると感じたスタイリングを通常のフラッグへフィードバック。特に腕のボリューム、今見返すと大分大きかった・・。この調整でフライトポジション時の腕の収まりがよくなりました。同時にブースターの位置と翼のサイズを微調整しています。そして納得のいっていなかった脚全体のシルエットも調整。膝と足首の間接保護装甲?の形状も変更。

/////////////////////////////////////////////////////////////

■バージョン3

すこし筋肉質な方向へ。全体的にのっぺりとした感があったのでそれを払拭。

肩パーツ前面および太もも部分の装甲パーツのボリュームをアップ。特に肩装甲は脱着式装甲という解釈で別パーツとしての存在感を高めました。足首の間接保護装甲?の形状を再変更、ここも紆余曲折ありました(曲面の構成に失敗するとAEUイナクトっぽい形状になってしまったり・・)。さらにメインブースターの高出力タイプであることの主張として、上面にサーマルジャケットを追加。メインブースターの存在感を高める狙いも。腰のブースターについてもフィンを延長しています。あとセンサーアイも大型化、フェイスガードのわずかな隙間からでも発光が確認できるようにしました。

ディフェンスロッド、大型化したほうがシールドらしさが出せると思ったのですが、空戦機体などに装備される軽量な~…というような設定があった気がしたので安易に大型化するのも・・・。試行錯誤の結果、このような面形状に落ち着きました。長さについては展開時にコクピットを中心として、股関節からメインブースターを最大限上に向けた際の高さまで(要するにバイタルパート)をカバーできるサイズとしました。ただ劇中、ハンドガンの粒子ビームを受け止める際に腰間接を半回転させて上半身を後方へスライドさせ、被弾面積を小さく(=防御が必要な範囲を小さく)するような姿勢をとっているシーンもあるので、サイズはもう少し切り詰められるのかもしれません。単に受け止めつつ後退するために腰と足のブースターを使用しているだけなのかもしれませんが・・。さらにいえば「ロッド」なのだからもう少し幅を細くしたほうがそれらしくなるかも。

ここまで手付かずだったリニアライフル。試作型という設定ゆえか、すこし細い印象。が機体は強化型なのでもう少しボリュームを持たせるのもありかなと調整。最初はグレネードランチャーを考えましたが空戦機ということでやめました、フライトポジション時に干渉もしましたので・・。砲身のボリュームアップと、銃口下にセンサーを追加しました。そしてバレルも口径をアップ、少しはみ出させることで迫力をアップ。

飛行形態においても航空機というイメージで、できる限り機体全高を低く抑えるよう調整しました。パーツの凝縮感というよりもスカスカな感じ、すっきりとしていて見る角度によっては向こう側が見える。

そんな、いかにも軽そうな雰囲気を目指しました。

画像ではアムラームとドロップタンク(設定的にはありえないでしょうが..)を装備させています。GN機が登場しなければ、脅威に対してのミサイル攻撃も十分効果があっただろうと・・。固定武装の機銃も飛行形態で使用できるようクリアランスは確保しています。

/////////////////////////////////////////////////////////////

おまけ。

E.S.ルベン用に作成した太刀を装備させてみました(グリップ部はフラッグ用に作り直しています)

|

【2009.01.01】 謹賀新年![]()

新年、あけましておめでとうございます。

マイペースな更新スピードのサイトであるにもかかわらず、まめにチェックして下さっている方にはこころよりの感謝を。今年は去年よりもマメに更新していくつもりですので、たまにのぞいてみてください。

ということで

今年もよろしくお願いいたします。

|

GNフラッグは設定資料が少なく(つい先日書店で設定集を見つけたものの購入はせず)、もう割り切って各部の形状などはかなりいじっています。肩パーツの形状やGNドライブ2基積みなどはその最たるもので・・。あと細かいプロポーションの調整もしたのですが、元にした「01E」のモデルにも同様の調整を反映させました。特に足パーツは自身でも詰めが甘いと感じていた箇所だったので。リニアライフルも制式モデルに変更しようかと思いましたが、それはまた今後ということで次の題材に移ろうかと。

この先しばらくはE.S.三昧となります。なんとなくモデリングしやすいというかE.S.のラインが自分の線?にあっているのかなと感じていたり・・。

でも少しだけ・・

VF-25とか挑戦してみたいような。

【2008.09.13】 秋の気配

![]()

TVアニメーション「機動戦士ガンダムOO」に登場する”フラッグ”というメカのワンオフカスタム機です。

プロポーションは公式ページの画像を参考にしていますが、変形機構を再現する過程で解釈を大きく変更している箇所はあります。人型形態と飛行形態双方で納得のいくプロポーションをバランスさせるのには苦労しました・・。

設定上、量産型タイプに性能アップのための改造を施した機体とされていますので、量産機に比べてのオーバースペック感を意識しつつ。ですがこの機体の”華奢”なイメージを崩さぬよう過剰に筋肉質なラインは取り入れず、ブースターなどのキーとなるパーツに絞ってボリューム感を出しました。

ディテールは1/100スケールのプラモデル(これもネットからの画像)を参考に、プラスアルファで現用米国空軍機のテイストを追加しています。

劇中では航空母艦からの発艦シーンがありますが、設定通りの着陸脚だと少し華奢な感が・・まぁそのへんは。。。とりあえず着陸脚とナイフ格納部分、主翼・副翼のエアブレーキのギミックを仕込んであります。

【2008.06.17】 ぱんつぁーなんとか

![]()

VXA-0004 "E.S.Asher" CONCEPT [

Panzerung Goniatitida ]

できました。

が、当初の構想にあった本体各部への追加装甲の要素が盛り込めず。

長い時間考えたのですが、どうにもうまくカタチにできませんでした。

まだまだ勉強不足です・・。

結局中途半端といえばそれまでですが。

今回のバリエーションモデルは完全武装状態、いわゆるフルアーマーというモノになります。EP2冒頭の旧ミルチア降下時に装備していた大型ビールライフルは装備していませんが、公式設定資料などを参考に装備をまとめてみました。

ディテールなど詰めの甘い箇所はありますが、

それらはそのうちに手直ししたいと思います。

■Atmosphere Entry Unit

…プロポーションとカラーリングの微調整

■Lancer Shield

…ビームの槍を追加

■Vector V18 Assault

…正式名称これでOK?

■大型リニアライフル

…右肩に装備している巨大なレールガン

■Beam CIWS

…EP2時に設定のあった肩パーツに内蔵のビームCIWSユニット

今回はこれにエアッド機能を追加

■弾倉パック×6

…設定資料にアイデアとして描かれていたモノを装備してみました

■シークレットウェポン×2

…サイドアームとして、、、アレです

ちなみに、ネーミングについてですが・・・

私自身、古生物が好きなのでこのネーミングにしました。

Panzerung:装甲

Goniatitida:アンモナイトの一種